“F1 스폰서십과 관광 수익, 세계 도시들이 수백억 쓰는 까닭”

F1, 부자들의 놀이터에서 모두의 스포츠로… 한국 재도전 가능할까?

솔직히 예전까지 F1은 제게도 아주 낯설었습니다. 뉴스에서 잠깐 보거나, 외국 셀럽들이 즐기는 ‘럭셔리 취향’ 정도로만 알고 있었죠. 그런데 최근 분위기가 완전히 달라졌습니다.

브래드 피트가 직접 머신을 몰며 출연한 영화 F1: 더 무비가 전 세계 박스오피스를 휩쓸었고, 넷플릭스 다큐멘터리 드라이브 투 서바이브 덕분에 ‘레이싱을 몰라도 재밌다’는 반응이 이어지고 있습니다.

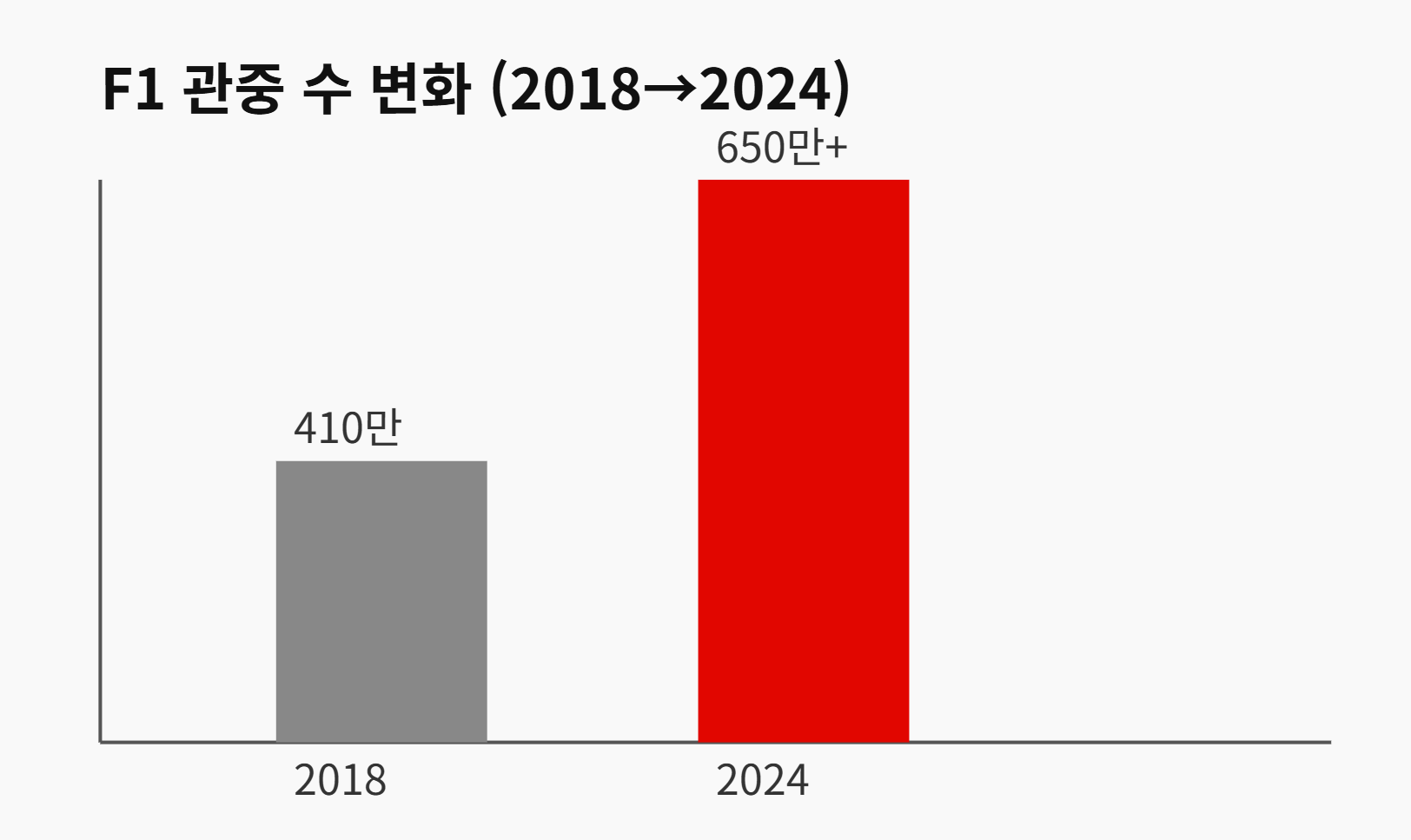

덕분에 F1은 더 이상 소수만 즐기는 고급 취향이 아니라, 콘텐츠와 엔터테인먼트, 그리고 지역 경제까지 연결된 산업으로 성장했습니다. 실제로 2018년 410만 명이던 관중이 2024년에는 650만 명을 넘겼다는 사실이 이 변화를 잘 보여주고 있는 셈입니다.

돈으로 움직이는 레이싱, 그리고 코스트 캡

350km가 넘는 속도를 내는 F1 머신을 만들고, 매 시즌 24개 도시를 돌며 경기를 치르려면 어마어마한 돈이 필요합니다.

메르세데스, 페라리, 레드불 같은 톱 팀들의 연간 운영비는 수천억 원에 달해, 유럽의 유명 축구 클럽 예산을 넘어서는 수준입니다. 그래서 자연스럽게 ‘머니 게임’이라는 이미지가 굳어지게 되었습니다.

이를 견제하기 위해 2021년부터 코스트 캡 제도가 도입됐지만, 여전히 예외 규정이 많아 효과는 제한적입니다. 대표적으로 레드불은 초과 지출에도 불구하고 벌금만 내고 4년 연속 챔피언을 차지했습니다.

결국 돈이 강팀을 만드는 구조가 여전히 유지되고 있는 셈입니다.

대중 스포츠로 변신시킨 리버티 미디어

2016년, 미국의 리버티 미디어가 F1을 인수한 것이 가장 큰 전환점이었습니다. 이들은 ‘부자들의 스포츠’라는 이미지를 깨고, F1을 모두가 즐길 수 있는 콘텐츠로 바꾸려 했습니다.

SNS 영상 공유를 개방하고, 자체 OTT인 F1 TV를 내놓은 데 이어, 넷플릭스 다큐멘터리 시리즈 Drive to Survive는 젊은 세대 팬을 끌어들이는 데 결정적 역할을 했습니다.

또한 미국 시장 공략도 성공했습니다. 마이애미, 라스베이거스 신규 그랑프리를 열었고, 특히 라스베이거스는 토요일 밤 결승을 도입해 ‘파티 문화’와 결합시켜 흥행을 이끌었습니다.

그 결과 단 3일간 세금 수입만 620억 원, 총수입은 1조 2천억 원을 넘겼습니다.

전 세계 도시들이 수백억을 쓰는 이유

F1의 또 다른 수익 모델은 바로 레이스 프로모션 비용입니다. 한 도시가 대회를 유치하려면 수백억 원을 지불해야 합니다.

관중 수가 적더라도 국가 브랜드를 홍보하기 위해 많은 나라들이 비용을 감수합니다. 대표적인 예로 모나코, 싱가포르 같은 도시들은 F1을 도시 아이콘으로 만들었고, 관광 수입까지 크게 늘렸습니다.

F1 유치가 불러오는 경제적 효과💰

F1은 단순 이벤트가 아니라 지역경제를 움직이는 ‘투자’입니다.

개최권료(연 400억~700억 원) 부담에도 호텔·항공·외식·교통 매출이 급증하고, 방문객 10만~30만 명 유입으로 관광수입과 일자리가 늘어납니다.

싱가포르는 10년간 관람객 45만 명으로 약 2조 원 소비를 창출했고, 라스베이거스는 첫해 총수입 1조 2,877억 원·세수 620억 원을 기록했습니다. 도시 브랜드 상승, 스폰서십 유치, MICE 확대로 파급효과는 장기적입니다.

한국, 다시 도전할 수 있을까?

사실 한국도 2010년부터 2013년까지 전남 영암에서 F1을 개최한 적이 있습니다. 하지만 낮은 인지도와 접근성 문제, 높은 개최권료 때문에 흥행에 실패했습니다.

그러나 최근 인천시가 도심 스트리트 서킷으로 F1 재유치를 추진하면서 다시 한번 도전할 가능성이 열렸습니다.

공항과 수도권 접근성을 갖춘 인천은 싱가포르처럼 ‘도시형 레이스’ 전략을 노리고 있습니다. 게다가 지금은 한국에서도 F1 팬덤이 꽤 형성되어 있다는 점에서 예전과는 다를 수 있습니다.

물론 수천억 원에 달하는 개최권료와 흥행 리스크를 고려해야합니다.

과연 우리나라는 다시 F1에 도전할 수 있을까요? 과거의 실패를 딛고 성공적인 대회로 자리 잡을 수 있을지 지켜봐야겠습니다.